ピースボート地球一周の船旅 Voyage116で開催した地雷問題検証ツアーの報告第2弾です。参加者のお一人、“おかも”さんによるレポートです。

今回は、地雷除去現場とピースボートが支援する村を訪問した時の様子をお届けします。

地雷除去現場

私達はCMAC(カンボジア地雷対策センター)の地雷除去活動を見学しました。

早朝にホテルを出発し10台の四輪駆動車で移動。3時間かけて地雷除去の活動ポイントに到着しました。

到着したのは朝10時頃でしたが、既に暑いカンボジア。炎天下の中、地雷除去について説明を受けます。

説明を聞いた後は、私達もCMACと書かれた防護服を着用。腕や脚は覆われておらず、意外に軽装で驚きました。

作業員に続き徒歩で除去ポイントへ向かいます。

一見すると何の変哲もない敷地ですがここはまぎれもない地雷原。

ロープで仕切られていなければ私達が歩いている安全な場所となにひとつ変わらない為、気づかずに踏み入ってしまいそうになりました。

15分ほど歩き、活動場所に到着しました。私達は、既に除去の終わっている安全な場所から見学しました。

地雷探知犬が作業員の指示でまっすぐ進み、また戻ってきます。火薬の匂いに反応した場合は座り、そこから作業員が金属探知機で調べるそうです。

3往復程すると、暑そうにパラソルの下で休憩していました。

地雷探知犬は、暑さから身を守るため朝6時から10時までだけ活動するそうです。

場所を変え、次は金属検知器で地雷の反応をみるデモンストレーションをしていただきました。

とても暑い中、防護服を着て神経を尖らせながらの地道な作業です。作業員は15時頃までで1日の作業を終えます。

1992年にCMACが出来た頃は、元兵士だった方を作業員として集めたそうです。

なぜなら、兵士の時に自ら埋めていたので地雷が埋まっている場所を知っていたり、地雷について詳しいから。

CMACの方々は、カンボジアの人々の命を守りたい、カンボジアを安全な土地にしたい一心で、危険と隣り合わせの作業を何年も続けています。

現在地雷原だとわかっている土地の対人地雷は来年2025年に除去完了予定だそうです。対戦車地雷や不発弾は除去が終わるのにはまだ時間がかかるそうです。

ポル・ポト政権の後からカンボジア内戦が終わるまで(1979〜98年ごろ)、軍事基地や占領した土地を外部の侵入から守る為に数百万個の地雷が埋められました。

地雷は戦争が終わっても残り続け、戦争とは関係のない一般市民が被害に遭います。

カンボジアでは現在までに分かっているだけで7万人以上の人が被害にあっています。

また、カンボジアは農業が盛んな国である為、地雷や不発弾が埋まっているということは、農業による経済活動の妨げになります。

カンボジアでは、地雷除去と並行して2000年から始まった地雷回避教育活動により、地雷の事故は減少しています。

カンボジアの内戦から25年経った今でも戦争の爪痕を1つずつ掘り起こす作業が連日続けられています。

世界には地雷が埋まっている国が約60ヶ国あります。そして、今日も新たに地雷が埋められ続けている国もあります。

暑い中、一歩一歩命がけで除去を進める姿を見て、もう新たな地雷は1つとして埋めてはならないと強く思いました。

地雷除去が終わった小学校

ピースボート地雷廃絶キャンペーンP-MACは、カンボジアの地雷除去を目的とした募金活動を行っています。

集まった資金で地雷除去と小学校建設を支援したコーケー村とスナハイ村の小学校を訪問しました。

〈 P-MACとは 〉

ピースボート地雷廃絶キャンペーン(Peace Boat Mine Abolition Campaign)の略称。ピースボートクルーズで訪れたカンボジアの地雷除去や被害者の状況を目の当たりにし、1998年にスタートした。

地雷除去の為の募金活動「カンボジアから地雷をなくそう100円キャンペーン」を継続して行っている。

2022年末までに

・200万㎡以上(東京ドーム43個分)の土地の地雷除去

・小学校4校、保健所1つを除去地に建設

・1,000個以上の地雷と不発弾の処理

を支援した。

また

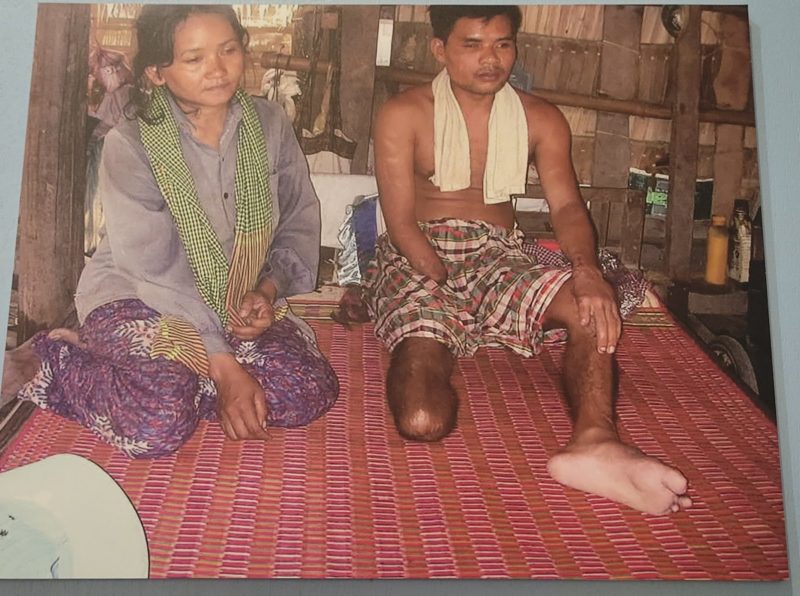

・義足の無料提供や職業訓練を行う現地NGOの支援

・「なんだろう地雷出前教室」の開催による地雷問題の啓発活動も行っている。

私もピースボートに乗船する前、ピースボートセンターなごや に通い、名古屋駅前で募金活動をしていました。

日本で募金をしてくれたひとりひとりの顔、そしてその募金が国を越え、地雷除去した土地で暮らすカンボジアの人達のひとりひとりの顔の、どちら側も直接見ることが出来ました。

自分が声を出したら、誰かが気づいてくれて、行動してくれて、この世界に変化が起こる。

世界を繋げる凄い活動をしたんだと感じました。

コーケー村小学校では校長先生から学校についてお話を伺いました。

校舎の中は木造で懐かしい感じです。

ピースボートの支援で2007年に作られた井戸の横に建てられた看板もありました。

続いてスナハイ村の小学校に到着。校門をくぐると子ども達が拍手で歓迎してくれました。

私たちは自然派由来で環境への負荷に配慮しているLUSHの石鹸を学校に届けました。この活動はピースボートがLUSHと協力して行っている「ハッピーシェア地球便」プロジェクトの一環です。

「ハッピーシェア地球便」についてはこちら↓で報告しています。

Voyage116で「カンボジア手洗いプロジェクト」を実施しました

そして子どもたちにはパンのお土産も渡しました。子ども達ひとりひとりが手を合わせて(「ありがとうございます」の意味)パンを受け取る姿が印象的でした。

その後は自由に交流を楽しみました。

サッカー、おりがみ、手遊び、だるまさんが転んだ等、各々好きな事をして楽しい時間を過ごしました。

目が合うと微笑んでくれる子、カンボジアの言葉であるクメール語を教えてくれる子、ボールをパスしてくれる子…。

言葉が通じなくても身体で表現して伝え合ってたくさん遊ぶ事が出来ました。

最後はお互いに歌のプレゼント!

私達は「幸せなら手を叩こう」を歌いました。子ども達も元気一杯歌ってくれました。

ポル・ポト政権時代、知識人は虐殺され、学校だった建物は刑務所などに使われた為、現在も40代の人口が極端に少なく校舎や教師が不足しています。

コーケー村の校長先生も29歳と聞き驚きました。その他の先生も20代の方が多かったです。

農村部では小学校がなかったり、遠くて通えないなどの理由で教育を受けられない子どもがいます。

学校の授業は半日で終わる為、学校以外は農村部では家の手伝い、都市部では塾へ通うことが多いそうです。

バイクで登下校する子ども達もいました。

今回出会った子ども達は、皆あふれんばかりのエネルギーを持っていて、目を輝かせながらその瞬間瞬間を懸命に生きていました。

国や社会情勢などの事情はあれど、どの国の子ども達も同じなんだなと感じました。

世界中の子ども達が健康に育ち、地球に生きる喜びを国境を越えて分かち合える優しい世界でありますように、と思いました。

文:おかも

コメントを残す