2023年12月に出航したピースボート地球一周の船旅 Voyage116で、地雷問題検証ツアーを開催しました。

2024年3月19日にシンガポールで船を離れてカンボジアを訪問し、23日には深圳(中国)で再び船に合流しました。

参加者のお一人、“おかも”さんによるツアー報告を3回に分けて紹介します。第一弾では、地雷問題やカンボジア内戦について学んだ様子をお伝えします。

カンボジア地雷問題検証ツアー

ピースボート地球一周の船旅 Voyage116 で「カンボジア地雷問題検証ツアー」に参加しました。

ツアー参加者とスタッフを含めた26名がカンボジアを訪問し、地雷除去団体であるカンボジア地雷対策センター(CMAC)の運営する博物館や、地雷除去現場、ピースボート地雷廃絶キャンペーンP-MACが支援を続ける小学校、そして地雷被害者を支援するNGO等を訪れ、カンボジアが辿ってきた歴史や地雷問題について知見を深めました。

CMAC 地雷博物館

3月20日、カンボジアのシェムリアップ国際空港に到着後、私たちが最初に訪れたのはCMAC(カンボジア地雷対策センター)が運営する地雷博物館です。2017年に開館しました。

入り口の門から館内に入るまでの通路には地雷除去のプロセスが展示してありました。

地雷博物館の館内で最初に目にするのが、地雷除去のマークが書かれた看板です。

地雷が見つかると、誤って侵入する事を防ぐ為、まわりを赤い線で囲み、ドクロマークの看板を立てます。

展示物を見学する前に博物館に8年間勤務され、過去に実際に地雷除去の作業員としても働かれていたワ・イナレさんから地雷が埋められた背景について説明していただきました。

・地雷はいつ、なぜ、誰によって埋められたのか。

・どんな種類の兵器があったのか。

・戦争によってカンボジアは何を失い、どんな問題を抱えることになったのか。

このブログを読み進めていただくとその答えの一部を知っていただけるかと思います。

また、CMACについての説明も受けました。

<CMACとは>

カンボジア・マイン・アクション・センター(Cambodian Mine Action Centre)の略称。

カンボジア人の命を地雷から守り、地雷原の土地を農地や居住区として発展させる目的で1992年に設立した政府機関。

<CMACの活動内容>

①地雷原の情報を集める

②村人に地雷の悪影響を教育する(地雷回避教育)

③地雷の除去活動

カンボジア全国に6つの部隊があり、地雷除去員を引退した方が通える職業訓練センターもあります。

ワ・イナレさんの説明は約1時間に及びましたが、最後まで質問が途切れないほど皆、集中して聞いていました。

その後私達は、館内の展示物の見学へと向かいました。

展示室に入ると、静かな展示室に実物の地雷や爆弾が何百個も積み重なり並んでいました。

・地雷

・不発弾

・クラスター爆弾

・その他、化学物質を使った爆弾など

内戦後にはこれらの兵器が

・地面の上

・地面の中

・水中

・倉庫(武器の貯蔵庫)

など至るところにあったそうです。

人を傷つけるという目的で大量の地球の資源がこのような形に変えられたことに悲しくなりました。

展示室は前半に戦時中の写真、戦前と戦時を比較した風景の写真、様々な種類の地雷や爆弾、銃などの展示がありました。

後半には地雷探知機、義足の展示、地雷除去活動や被災された方への支援の様子が展示されていました。

上の写真は上空から落とされるクラスター爆弾。大きな爆弾の中に500個程の小さな爆弾が入っていて、この小さな爆弾が地上に広範囲に降り注ぎます。

これは地中の様子が見えるように展示されています。地上で一見すると木の切り株ですが、木の幹をたどると深いところに対戦車地雷が埋まっています。トラックや戦車が踏むと地雷が爆発する仕組みでした。

戦時、金属探知機は20cm程しか反応しなかった為、検知されるのを防ぐように地中深くに埋められました。現在の探知機は3m程まで反応するそうです。

外に出ると有り余るほどの銃が並べられていたり、地雷で作られた平和を願う象の像が建っていました。

この博物館に世界中から観光客が訪れるようになったことで、現地の人々も興味を持ち、CMACの活動や地雷の影響の理解を深めることにも繋がったそうです。

日本と共同で地雷探知機を開発し、去年はウクライナにも地雷除去技術を提供する等、国外にまで支援の幅を拡げているカンボジア。

長期にわたる復興の歩みと平和への熱心な取り組みの数々に心を打たれました。

キリング・フィールド

地雷博物館を後にした私たちはキリング・フィールドに向かいました。

キリング・フィールドは、1975〜1979年のポル・ポト政権下のカンボジアで、大量虐殺が行われた処刑場跡の俗称で、カンボジア国内に100箇所以上存在しています。

今回訪ねたのはシェムリアップにあるキリング・フィールドです。

この場所には追悼の意を込めて1997年にワット・トゥメイ寺院が建てられました。

ここで虐殺が行われていた事が信じられないほど穏やかな空気が流れていましたが、ポル・ポト政権下の3年8ヶ月の間に300万人以上、人口の1/3の人々が虐殺されました。

〈 ポル・ポト政権とは 〉

1975年4月~79年1月にカンボジアを支配した政権。急進的な社会主義政策を行った。

・都市の無人化

・農村への強制移住と集団生活の強制

・市場・通貨の禁止

・学校教育の廃止

・宗教活動の禁止 等

政権に反するとみなされる者は拷問後に虐殺された。

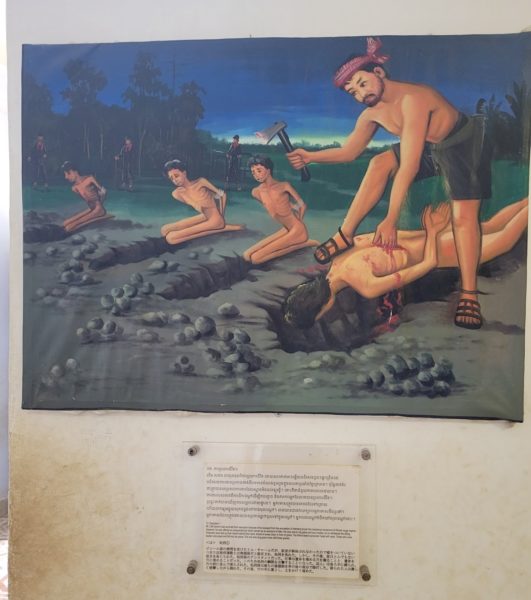

敷地内の資料館の中にはポル・ポト政権の始まりから残酷な虐殺の様子、政権が終わりを迎えるまでが絵と文章で時系列に展示されていました。

ポル・ポト政権では市民は過酷な農作業を強いられました。仕事は1日13時間、朝6時から始まり、休憩はありません。

食事は1日1回のお粥のみで、休憩を申し出たり口答えする者は残酷な方法で虐殺されました。人としての尊厳が奪われたのです。

また、知識人・伝統文化継承者・宗教家・教師・教育関係者は半革命的なものとみなされ虐殺されました。

当時カンボジアでは眼鏡が普及しておらず、眼鏡をかけている人は知識人と思われてしまったため、眼鏡をかけているだけで虐殺されました。

当時、市民が着ていた服も展示されていました。

現在はお寺にもなっている場所なので、敷地内にお坊さんの学校もありました。この建物は元々日本語学校として使われていたものだそうです。

なぜポル・ポトはここまで強烈な思想を持つようになったのか。

そして今も途絶えることなく世界で続く戦争。

どうしたら人類は過去から学び平和への歩みを進められるのか、考えさせられる訪問となりました。

IKTT(クメール伝統織物研究所)

この日の最後に向かったのはIKTT(クメール伝統織物研究所)。

ポル・ポト政権や内戦により衰退したカンボジアの伝統文化は多くあります。その1つがカンボジア伝統の絹織物です。

IKTTはカンボジア伝統織物の復興・研究・活性化を目的とした場所です。

1996年に設立されました。初めは10人程から始まり、多いときで500人、現在は100人程度が活動しています。

まず私たちは一階の工房で、織物の見学をしました。手際よく進んでいく作業。辺りに図面などはありません。

昔の布の復元の場合デザイン画は残っておらず、古布の写真が載っているテキスタイルブックを見て再現していくそうです。

美しい赤色に、鮮やかな黄色の模様が徐々に浮かび上がっていきます。

赤色はラックというカイガラムシが出す色素、黄色は沖縄の街路樹となっているフクギと同じ種類のプロフという木から採れるそうです。

そう、カンボジアの伝統染色は全て自然のものを使っています。ここから30km程離れた村の工房では、原料となる植物も育てています。

日本だと白い糸が一般的ですが、ここでは品種改良をそれほど加えずに蚕の原種の色である黄色を残しています。

IKTTは自然に負荷をかけず、自然の流れに人間が合わせる手法で織物を作り続けています。

季節によって出てくる色や発酵の速度も変わるため、時には待つという時間も必要です。その為、一枚の布を作るのに1年程かかります。

その代わり、完成した布製品は、色落ちもなく、バシャバシャ洗えて長く使える優れもの。

昔ながらの手法を用いながら、鉄媒染等、新しい手法も取り入れて製作しているそうです。

現在はビニールひもを使っている作業も、コロナ以前はバナナの繊維を使っていました。

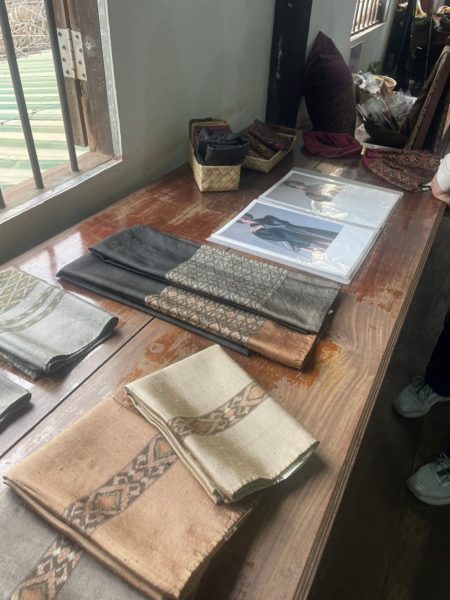

工房の2階では伝統技術で作られた布製品を販売していました。

カンボジアの伝統技術の質の良さと見た目の美しさに多くの参加者が買い求めていました。

悲しい歴史と共に大切な文化が失われないように。

ひとつひとつ、糸を紡ぐ毎にカンボジアの文化を明日へ繋ぐ人々がそこにはいました。

また、伝統技術の再生だけにとどまらず、新たな挑戦を続けるIKTTの皆さんの熱意は、カンボジアの未来を照らす光の様に感じました。

文:おかも

素晴らしいレポートありがとうございます。

地雷検証ツアーに行っていない人にも、手に取るようにわかる内容です。

おかもちゃんの才能発揮!

皆さんにカンボジアの現状を伝え,カンボジアの未来に向けて多くの人に協力者になって貰うためのツールとして最高です。

チェコさん💞ありがとうございます~🥰

誰かに知ってもらうキッカケになれば

こんな嬉しい事はないです✨